Gesellschaftswende – Wie wir unsere Städte wirklich lebenswerter machen können

Beim 39. ADFC-Mittagsgespräch war der als „Fietsprofessor“ bekannte Marco te Brömmelstroet zu Gast.

Der Inhaber des Lehrstuhls für die Zukunft der urbanen Mobilität an der Universität Amsterdam und Vorstandsvorsitzende am Urban Cycling Institut referierte zum Thema „Gesellschaft in Bewegung: Wie wir unsere Städte lebenswerter machen können“.

Das Foyer des Hauses der Bayerischen Landkreise war gut gefüllt als Bernadette Felsch die interessierten Zuhörer:innen begrüßte. Der Verlag Marmota Maps sorgte mit einem leckeren Catering für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Notwendigkeit einer Mobilitätswende

In seinem sehr unterhaltsamen, kurzweiligen und interaktiven Vortrag sprach Marco te Brömmelstroet über die Notwendigkeit einer Mobilitätswende, besonders einer "Verkehrswende". Dabei betonte er, wie Sprache unsere Wahrnehmung und Realität beeinflusst. Marco te Brömmelstroet stieg ein mit Fragen an das Publikum, um deren Meinung zur Verkehrswende und ihre Bereitschaft, daran teilzunehmen, zu erfahren.

Sprache als Werkzeug des Wandels

Er erklärte, dass Sprache nicht nur die Realität beschreibt, sondern auch beeinflusst, wie wir die Welt sehen und mit ihr interagieren. Sprache kann verschiedene Bedeutungen und Lösungen schaffen und gesellschaftliche Veränderungen bewirken. An einem historischen Beispiel zeigte er, wie sich die Verwaltung von Wäldern durch die Sprache verändert hat. Aus ursprünglichem Wald mit einer Vielfalt in Flora und Fauna wurden Baumplantagen, die allein der Holzproduktion dienen und dadurch viel anfälliger für Schädlingsbefall sind.

In den 1920er Jahren begann die Massenproduktion von Autos und die Sprache von Straßen als Gemeinschaftsräume änderte sich zu Systemen der Effizienz und Kontrolle. Dies führte zu Verkehrssystemen, die Staus minimieren sollten, gleichzeitig aber die sozialen Interaktionen beeinträchtigten. Wo einst Menschen zusammenkamen, sich austauschten und Handel trieben, wurden Straßen zu wenig einladenden Autostraßen, auf denen kaum menschlicher Austausch stattfindet.

Protest und Sprache als Symbole des Wandels

Wie Protest und Sprache soziale Veränderungen symbolisieren können, zeigt Marco te Brömmelstroet am Beispiel von John Lennon und Yoko Ono: Bei ihrem Besuch in Amsterdam 1969 protestierte das Paar, indem es einfach im Bett ihres Hotelzimmers blieb, auf dem ein weißes Hollandrad drapiert war. So nutzten sie Medienaufmerksamkeit und daraus resultierende öffentliche Diskussionen, um Veränderungen voranzutreiben. Daraufhin forderte te Brömmelstroet das Publikum auf, die Macht der Sprache zu nutzen, um die Mobilitätswende voranzutreiben.

Kritik an vermeintlichen Zukunftslösungen

Kritik übte der Fietsprofessor auch an vermeintlichen Zukunftslösungen wie den so genannten Hyperloop oder selbstfahrenden Autos, die zwar effizient seien, aber die Entfremdung und die Vereinzelung der Menschen in der Gesellschaft nicht lösen können, sondern sogar verstärken. Zudem sei hier nicht mehr der Weg das Ziel, sondern nur noch Effizienz. Fahrradfahren hingegen erfordere Austausch und (auch nonverbale) Kommunikation und fördere somit soziale Interaktion und Kontakte.

Die Bedeutung gemeinschaftlicher Aktionen und Allianzen

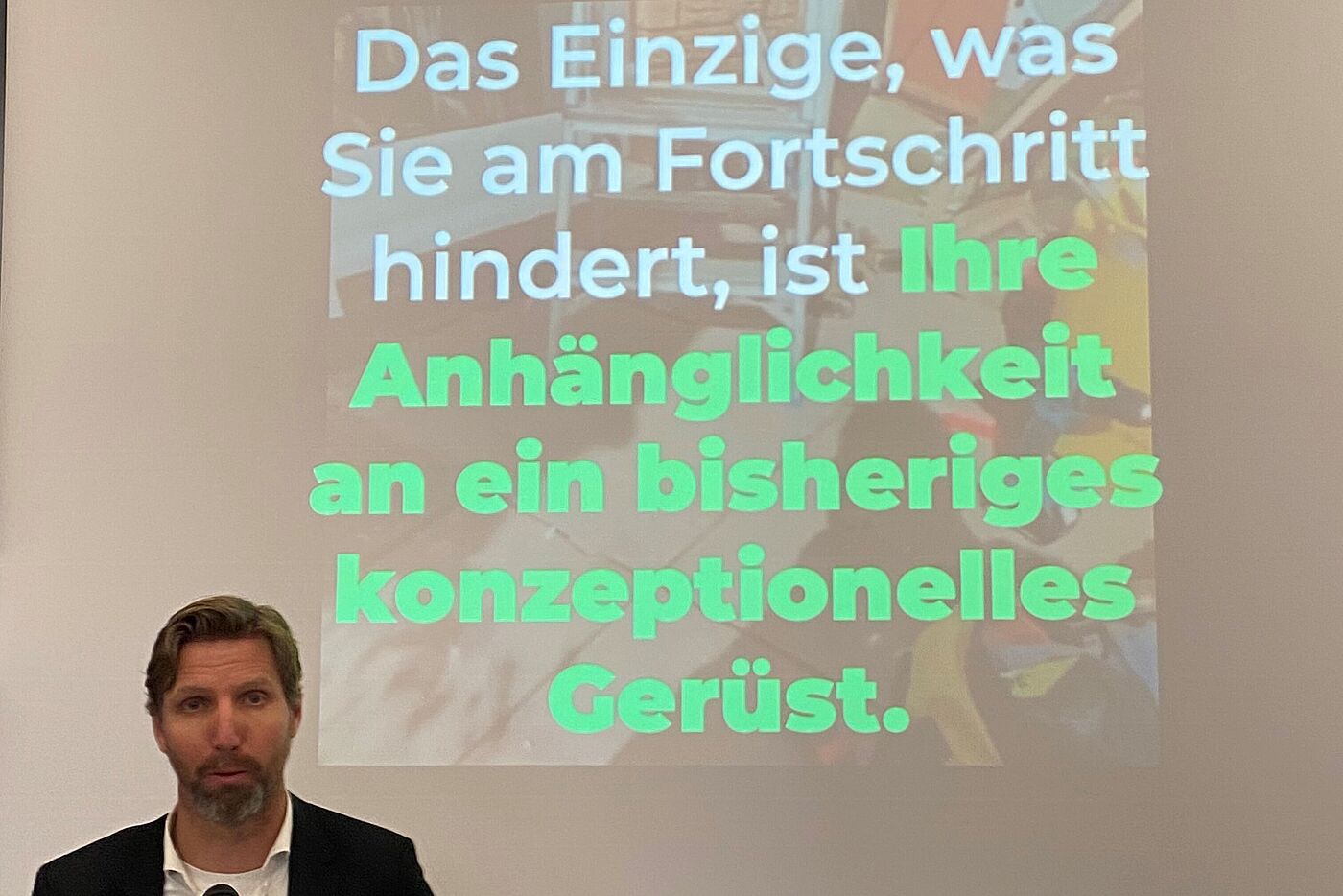

Am Ende seiner Ausführungen betonte Marco te Brömmelstroet die Bedeutung kollektiver Aktionen und Allianzen und forderte eine "Gesellschaftswende" anstatt einer Verkehrswende. Aktuelle Probleme ließen sich nicht lösen, ohne die ihnen zugrunde liegenden Systeme grundlegend in Frage zu stellen. Bestehende Systeme erreichten ihre Ziele aufgrund falscher Annahmen nicht. Z.B. wird durch effiziente Straßen keine Fahrtzeit eingespart, obwohl unser Verkehrssystem genau darauf ausgelegt ist. Staus sind weiterhin Alltagsrealität. Echter Wandel erfordere jedoch das Hinterfragen dieser Annahmen und die Bildung von Koalitionen, um Straßen zu schaffen, die das gesellschaftliche Wohlbefinden fördern. Er forderte das Publikum auf, bewusst und kritisch mit der Sprache umzugehen, die wir im Bereich der Mobilität verwenden. Denn dadurch, kombiniert mit gemeinschaftlichem Engagement, könne Mobilität aktiv neugestaltet werden.